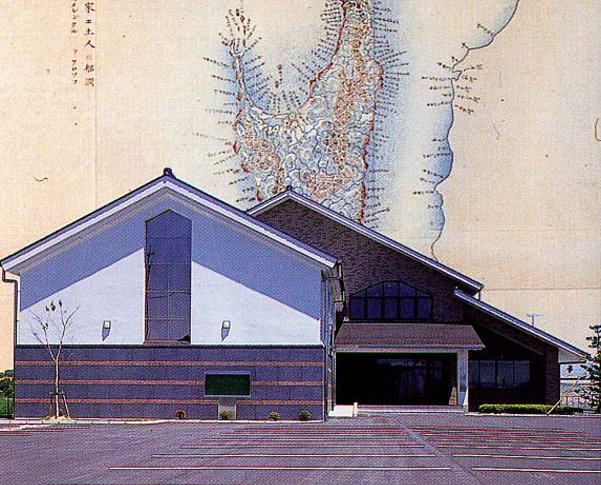

021. 岬めぐりは、海峡の風に誘われて 尻屋崎 / 青森県東通村

下北半島、尻屋崎である。緑の丘が青い海に突き出し、突端に白い灯台、本州最東端と紹介されるお馴染の風景である。ここまでの道程ははるか遠く不便極まりないが、それだけに旅へのロマンの湧くところでもある。

岬めぐりを青森県を例に言えば、地図を参照願いながら、まず尻屋崎。そして本州最北端をキャッチフレーズにして賑わっているのが大間崎。途中の風間浦・下風呂温泉に立ち寄るのも一興である。シーズンには目の前の津軽海峡に終夜光る烏賊釣火のファンタースティックな景色がある。仏が浦は船で海上から回り込むのが一般的だが、車で陸上からでも素晴らしい眺めである。海を右手に南下し脇野沢、人家が疎らだがキャンプ場や釣り場が人を呼んでいる北海岬、そして岩壁に沿った数キロの歩道の先は歴史でも隠されているような奇妙な地名の「九艘泊」、素晴らしい景観である。

対する津軽半島側、先ずは高野崎、キャンプ場が拵えてあり海峡の眺望が最高の高台。そして竜飛崎、岩肌に貼り付いたように家々が点在し、強風が吹きつける茫々たる岬である。作家・太宰治氏の記念碑があるが、いまは歌手・石川さゆりさんの「津軽海峡冬景色」が人目を惹いているのは御愛嬌。小泊岬は太宰の足跡が色濃い地。

日本海沿いに、幻の港の十三湖そして鯵ヶ沢を過ぎれば大戸瀬崎へ、千畳敷と称される岩盤が広く隆起した海岸である。つぎに艫作崎、これもヘンな読み。このあたりは五能線が海岸線ギリギリを走り、列車の旅への誘惑にかられます。

忘れてならないのが、陸奥湾の奥にチョコンと突き出た夏泊半島・海水浴で賑わう夏泊崎、急ぎには遠回りかな。八戸近郊、太平洋を望む種差海岸も景勝の岬の一つである。

私たちは半島や岬を訪ね歩くことに興味をもつようになって久しく、どれほどの突端を訪ねたことか。すでに北海道の主だったところは歩いたが、海岸線の長い日本列島、その魅力を求めて岬めぐりはまだまだ続いている。

海岸線をソーラーカーで走る人気のTV番組があると聞き、待てよ、私たちの方が元祖では?と思ったことである。 (2006/10/03)